目次

使いやすく高画質のユーティリティーズーム

SIGMAの誇るARTラインの標準ズーム、SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM ART。いわゆる開放F値4通しの小三元と呼ばれるカテゴリーのズームレンズです。

あらゆる設計要素を、最高の光学性能と豊かな表現力に集中して開発。高水準の芸術的表現を叶えるアーティスティック・ライン

コンセプト | レンズ | SIGMA GLOBAL VISION

キットズームに不満が出てきた、大三元クラス(24-70mm F2.8)の明るさよりもズームレンジを優先したいといった場合に候補になるカテゴリー。暗い場所でシャッタースピードを1段でも稼ぎたい場合にはF2.8通しのレンズが絶対的に優位ですが、70-105(120)mmという焦点距離を選べることによってレンズを減らせたり、交換の手間を減らせたりといったアドバンテージをもったユーティリティーズームと言えます。

24-70mm F2.8のレンズは明るい反面、テレ端が70mmと短く、望遠レンズと交換せざるを得ないことも多々あります。明るさだけなく光学的にも高いクオリティが奢られているF2.8ズームに憧れるという側面はありますが、標準“ズーム”に求めているのは「明るさ」なのか「使いやすさ」なのかでF2.8かF4かを判断すると選びやすいと思います。

SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM ARTのレビューですのでF2.8ズームの話は置いておいて、競合となるレンズを見てみましょう。フルサイズ対応レンズではCANON EF24-105mm F4L IS II USM、NIKON AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR、SONY FE 24-105mm F4 G OSSなどがライバルとなります。その他のフォーマットではOLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROが当たるでしょうか。

SPEC(仕様)比較

| SIGMA | CANON | NIKON | SONY | |

|---|---|---|---|---|

| レンズ構成枚数 | 14群19枚 | 12群17枚 | 13群17枚 | 14群17枚 |

| 画角 | 84.1°-23.3° | 84°-23°20′ | 84°-20°20′ | 84°-23° |

| 絞り羽根枚数 | 9枚 (円形絞り) | 10枚 | 9枚(円形絞り) | 9枚(円形絞り) |

| 最小絞り | F22 | F22 | F22 | F22 |

| 最短撮影距離 | 45cm | 45cm | 45cm | 38cm |

| 最大撮影倍率 | 0.21倍 | 0.24倍(105mm時) | 0.23倍 | 0.31倍 |

| フィルター径 | 82㎜ | 77mm | 77mm | 77mm |

| 最大径 × 長さ | 88.6mm x 109.4mm | 83.5mm x 118mm | 84mm x 103.5mm | 83.4mm x 113.3mm |

| 質量 | 885g | 約795g | 約710g | 663g |

| 手ブレ補正効果 | 4段(公称値) | 4段(CIPA規格準拠、焦点距離105mm) | 3.5段(CIPA規格準拠) | 未公表 |

| 対応マウント | EF / F / A / SA | EF | F | E |

比較のためにSIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM ARTとその競合となる3本のレンズの仕様をまとめてみました。各レンズとも明るさ(開放F値)を抑えながら広角(24mm)から中望遠域(105~120mm)をカバーし、描写性能も高い使い勝手の良いズームレンズということで、おおよそ似たようなスペックに収まっています。しかし、よく見てみると赤字で示した通り、SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM ARTはそれらのライバルから突出して重く大きく寄れないという特徴があります。私はNIKON D800と組み合わせており、Lプレートやフードなどのアクセサリーを含めると約2kgです。

SIGMA 24-105mm F4 DG OS HSM ARTを選ぶ理由

他の3本と違い、互換性の面で不利なサードパーティーで価格設定がリーズナブルであるということ以外、正直なところスペック上では選ぶ理由がありません。それでもこのレンズを選ぶ理由は描写力とメーカー自らマウント交換サービスを展開している点につきます。レンズ自体の描写を気に入ったなら、将来ほかのマウントのボディに移行しても同じレンズを使い続けられるというのは頼もしいサポート体制です。

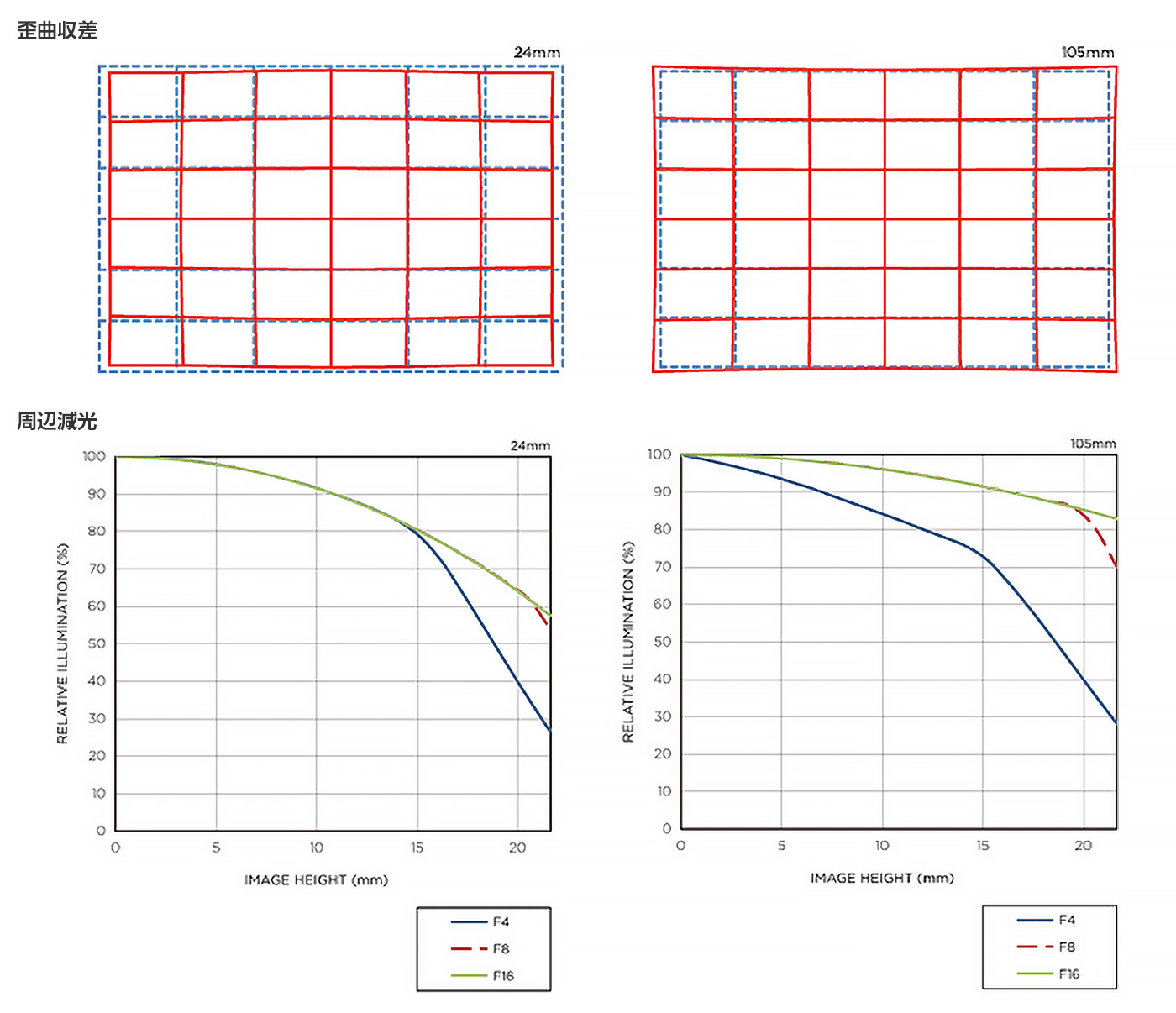

周辺減光・歪曲収差

周辺減光や歪曲収差について見てみます。以下はSIGMAが公開している歪曲チャート。ワイド端24mmでは樽形、テレ端105mmでは糸巻き型の歪曲があります。周辺減光も開放F4では2段ほど落ち込むようです。

チャートだけではいまひとつピンと来ないので実写で比較してみました。ワイド端・テレ端それぞれLightroomにて現像、左がレンズプロファイル(周辺減光・歪曲補正)オフ、右が補正オンです。

24mm(左:補正オフ / 右:補正オン)

Nikon D800E 24mm F16 1/30 ISO100歪曲・周辺減光ともにチャート通りで、サンプルはF16まで絞っていますが中央のスライダーを動かすと補正オフで周辺が2/3段ほど光量落ちしているのが分かります。

105mm(左:補正オフ / 右:補正オン)

Nikon D800E 105mm F5.6 1/125 ISO640一方のテレ端。こちらも歪曲はチャート通りですが1段ほど絞ったF5.6では周辺減光はさほど気になりません。当然といえば当然なんですが、メーカーが公表しているチャートは正直なんですね。

Shooting Sample とレビュー

最後に実際に撮影した写真と1年ほど使用した感想をまとめます。定量的な作例は大手のメディアやベンチマークサイトを参照していただくのが間違いないので、ここではRAW現像を経た上での Shooting Sample とします。撮って出し主義というわけでなければその方が実態に近いだろうという考えからですが、あくまでRAW現像の範囲に留めています。(Photoshopなどを使用した編集・レタッチまではしていないという意味です)

描写の傾向

解像度についてはSIGMAが誇るARTシリーズということで開放から不満を感じることはありません。D800系などの高画素ボディと組み合わせると非常に繊細でシャープにディテールを描ききりますが、目が痛くなるようなキリキリとしたシャープネスではないという印象。

私はニコンユーザーですので比較対象がニコンの純正レンズ群、いわゆるナノクリレンズとなりますが、色の傾向はあっさりとニュートラルです。

ニコン純正のレンズと併用すると逆光時の彩度に差がある(特に青系の色相で)ので少しアンダーに振るなどしてアジャストする必要があります。乱暴に言ってしまえばナノクリスタルコートのレンズと比較して逆光に弱いといえるものの、フレアやゴーストが暴れてどうしようもないということもありませんのでコントロールは容易です。ボケ味についてもザワつくということもなくいたって素直。

操作性

レンズ自体の操作性について。ニコン純正レンズとはズームリングの回転方向が逆となるので、純正レンズと併用していると最初は戸惑うこともありますがそのうち慣れます。これが受け入れられなければこのレンズは選択肢にならないので使いたいなら慣れるしかありません。

ズームリング自体のフィーリングに不満はありません。不用意にズレることもなければ行動中にズルズルと鏡筒が伸びてくることもありませんが、強いて挙げるとすれば50mmの指標に合わせると52mmになってしまうこと。それとフォーカスリングが細すぎてMFしにくいことぐらいでしょうか。指標が合わない問題は、歩きながらなど行動中に使う分には問題になりませんが、厳密に画角を合わせたいという時には結構やっかいです(50mmの指標に合わせたつもりが全て48mmまたは52mmとなり50mmで記録されていたコマがひとつもありませんでした)。

耐久性

防塵防滴対応はしてないレンズですが、これまで降雨・降雪時にむき出し(濡れる)で使う、氷点下と18℃ぐらいの室内を行ったり来たり、カバーを掛けた上でザバザバ水を被るといったシチュエーションで使ってきましたが今のところ問題は起きていません。

手ブレ補正

手ブレ補正は公称4段とのことですが、そこまでは効かないかなという印象。ワイド端24mmで歩留まり5~7割ぐらいの実用として使えるのは1/4ぐらいまで。1/2となると3割ほどにまで歩留まりが落ちてしまいます。

まとめ

まとめると、重くフィルター代も嵩むものの描写力は高く手ブレ補正もそこそこ効く「ARTラインは描写性能一点突破」という噂通りのレンズです。競合する各社純正F4通しレンズの実売価格が10~13万円の中、7万円台後半で購入できるコストパフォーマンスも魅力です。2019年3月時点ではミラーレスマウントへの交換サービスには対応していませんが、SIGMAはLマウントアライアンスへ参画しているのでそのうち対応されるのではないでしょうか。